Por Norberto Galasso

Alejandro Olmos nació en Tucumán el 1° de mayo de 1924. Allí

desarrolló sus primeros estudios, que lo condujeron, luego, a la

Facultad de Derecho. Eran los años de la “Década Infame” y el joven

estudiante universitario trabó relación con un comprovinciano peleador e

insobornable, justamente quién habría de otorgar ese rótulo a tal época

de latrocinio y entrega: José Luis Torres. Si bien se adentró en el

estudio de las cuestiones jurídicas, por esas vueltas de la vida, el

joven no llegó a doctorarse pero, en cambio, al lado de Torres, se

“doctoró” en descubrir estafas y en esa cuestión difícil de “lo

nacional” –lo antiimperialista, si usted prefiere-, tema escamoteado por

el liberalismo conservador difundido por la clase dominante.

En esos fines de los treinta y comienzos de los cuarenta Torres

prodigaba sus esfuerzos en denunciar la ignominia del Banco Central

mixto –diseñado por un director del Banco de Inglaterra-, el negociado

de las tierras del Palomar, las trapisondas de Federico Pinedo y en

especial de la familia Bemberg, que a la muerte de don Otto soslayó el

impuesto a la herencia con una declaración de bienes tan menesterosa que

casi constituía una solicitud de limosna.

Alejandro, pues, no podía tener mejor maestro para aprender a

descifrar balances fraudulentos, maniobras de Bolsa y tramoyas en los

empréstitos.

El año 45 lo encuentra incorporándose a la caravana popular que

lidera Juan Perón. La información con que se cuenta permite suponer que

Alejandro comparte con Torres una posición nacionalista y que concurre a

su casa –Talcahuano 638, 7° piso de la Capital Federal-, donde arman

tertulias políticas, entre otros, Raúl Scalabrini Ortiz, el padre

Leonardo Castellani, Ernesto Palacio y Amancio Gonzáles Paz, un

sacerdote irascible a quien apodan “Odiancio González Guerra”. Sin

embargo, el joven parece colocarse más cerca de los trabajadores en la

rica experiencia que están desarrollando, mientras Torres evidencia

algunas reservas respecto del nuevo movimiento.

En agosto de 1946 –no obstante su adhesión al gobierno y probando,

desde el principio, su independencia de criterio- Alejandro se moviliza

junto a sus amigos del nacionalismo, presionando para que el gobierno

argentino no adhiera, bajo la presión norteamericana, a las Actas de

Chapultepec. Cuando las Actas son aprobadas por el Congreso nacional

–con la oposición, entre otros, del diputado John W. Cooke-, “mi padre

–testimonia Alejandro Olmos Gaona- en su obsesiva veneración por la

justicia, le inició un juicio penal a Perón y a Juan Atilio Bramuglia,

lo cual determinó que fuera exonerado del cargo que desempeñara en la

Aduana”.

En esa misma época, el joven de veintitrés años visualiza ya a los

grandes saqueadores del país y realiza una investigación sobre la

empresa ARMCO, en momentos en que ésta intentaba ocupar un lugar de

privilegio en el desarrollo de nuestra industria siderúrgica. De esa

manera nace un informe que eleva al presidente Perón, hacia 1947. Esta

batalla librada por Alejandro fue reconocida por Torres en el capítulo

octavo de su libro La Patria y su destino. Allí, afirma: “Un joven

comprovinciano, el señor Alejandro Olmos, dirigió al Presidente de la

Nación, con antelación al debate promovido en el Congreso, una denuncia

concreta y fundada, probando en forma concluyente la miserable conducta

de la mencionada organización capitalista internacional en sus

relaciones con el Estado… Un diputado leyó en el recinto el mencionado

folleto del joven Olmos y nadie intentó allí destruir ninguno de los

gravísimos cargos enunciados y probados en contra de la ARMCO. Pero

algunos legisladores creyeron de su deber zaherir al autor de la

denuncia imputándole culpas que no tiene. “Irresponsable” fue lo menos

que de él se dijo, con absoluta falta de razón y de sentido, pues el

señor Olmos es tan responsable como lo son todos los ciudadanos

argentinos bien dotados y de muy limpios antecedentes. Se dijo de él que

era un “comunista conocido” en los archivos policiales, con un evidente

afán peyorativo. “Nazi” y “comunista” son dos definiciones

ultramodernas utilizadas de ordinario y con abuso para calificar a

presuntos enemigos del género humano. El joven Olmos –me consta- es tan

comunista como puede serlo el Arzobispo de Buenos Aires… De mí también

se dijo que era un “comunista conocido”, con igual intención peyorativa

con que, diciéndole lo mismo, se trató de invalidar en el Congreso al

denunciante de la sociedad mixta entre la ARMCO y el gobierno argentino.

Pero, en mi caso, Braden rectificó posteriormente la versión y en su

famoso Libro Azul me llamó “nazi”. Los tiempos pasan, caen los regímenes

de gobierno, pero los monopolios quedan y el supercapitalismo

internacional mantiene su hegemonía sobre los poderes públicos”.

Las disidencias parciales de Olmos respecto al peronismo gobernante

no tuercen su lúcido análisis patriótico y en abril de 1949, en carta

dirigida a Perón, sostiene que se ha concretado “el fenómeno

revolucionario en la cristalización de los postulados políticos,

económicos y sociales”. En otra carta, de la misma época, al coronel

Bartolomé Descalzo señala que “vivimos la innegable realidad de un

fenómeno revolucionario, extraordinario en su esencia y formidable en su

proyección hacia el futuro […] que ha hecho trizas los viejos moldes de

la política que ensombrecieron los días de la república, prostituyeron

las instituciones y escarnecieran a todo un pueblo”.

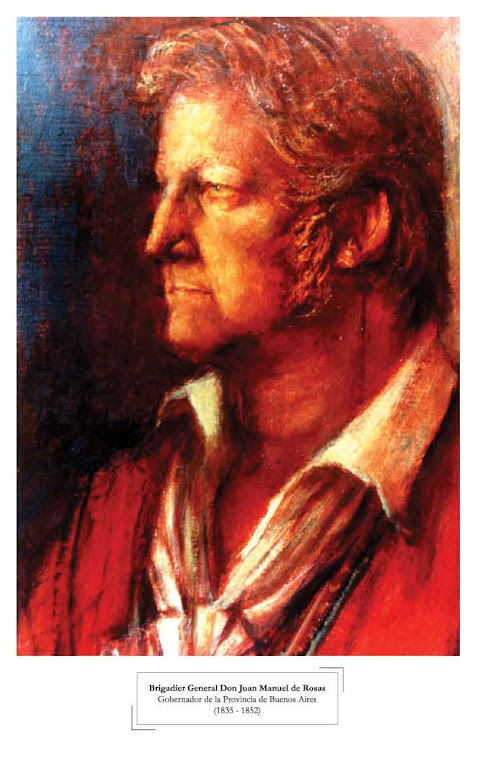

Por entonces, se define a favor del revisionismo histórico y, llevado

por su espíritu militante, participa en una “Comisión Popular Argentina

para la Repatriación de los restos del Brigadier General Juan Manuel de

Rosas”, en la cual se desempeña como Secretario General. Resulta

interesante consignar que su tránsito por el revisionismo histórico

adquiere perfiles singulares, diferenciándose de “los rosistas” de esa

época (Anzoátegui, Irazusta, Oliver y otros), quienes adoptan una

actitud de prudente respeto a la figura de Bartolomé Mitre. A éstos,

Homero Manzi les criticará, en frase siempre recordada: -ustedes se

meten con todos los próceres, menos con el que se dejó un diario de

guardaespaldas-. En cambio Olmos, firme en su iconoclastía, no solo

reivindica a Rosas sino que arremete contra Mitre y contra La Nación.

Así sostiene, en un folleto publicado en abril de 1949: “(…) A Mitre

le perdonan los sangrientos crímenes de Arroyo del Medio y su falta de

patriotismo al negar los derechos de su patria a las Islas Malvinas

durante el gobierno del Gral. Roca. (…) La Nación empeña su esfuerzo

para evitar la exhumación histórica de Rosas, pero le tienen sin cuidado

algunos antecedentes que sirvieron, tal vez, para encumbrar a Mitre en

su categoría de prócer. (…) Dichos antecedentes (…) no justifican el

extraordinario relieve alcanzado por su personalidad en la perspectiva

del tiempo. Cabe al respecto el interrogante sobre las causas o factores

determinantes de su jerarquización procérica. ¿Será por su capacidad

militar? Ejemplo de ella: la fuga de Cepeda, Pavón, donde retirándose

hasta San Nicolás, ignoraba que había triunfado, su huida a Azul (…)

cuando en las faldas de Sierra Chica los indios armados de lanza, luego

de dispersar sus fuerzas, casi lo toman prisionero; el combate de La

Verde, de donde huyó con sus 9.000 milicianos, batido por los 850

hombres del coronel José Inocencio Arias. Por algo Vélez Sarsfield lo

llamó “el mejor poeta entre los militares y el mejor militar entre los

poetas”. Luego agrega, siempre refiriéndose a los supuestos “méritos” de

Mitre para el procerato: “…¿Será por haber inventado el parte de

Caseros o por haber puesto todos oficiales extranjeros, especialmente

uruguayos? (…) ¿Será porque los proveedores (de la guerra de la Triple

Alianza), cuyas fortunas se hicieron a la sombra de Mitre, le regalaron a

éste la casa que hoy ocupa la opulenta imprenta de La Nación? ¿Será

porque sustituyó el himno nacional argentino por una canción suya, que

hacía cantar todos los 25 de Mayo en el Teatro Colón? ¿Será por sus

virtudes cívico-democráticas que le hicieron imponer su candidatura

única, basada en el irreductible argumento de la fuerza? ¿Será por lo

que le hizo decir a Sarmiento respecto del gobierno de Mitre, que

“obtuvo el triunfo del voto unánime” de los pueblos vencidos, aterrados y

despojados de sus bienes?

Pero nada logrará La Nación aferrándose a teorías y falsos juicios

que si hasta hace pocos años pudieron hacer escuela, hoy se han

desvalorizado por el imperio de una nueva conciencia. El pueblo

argentino no volverá a creer jamás en las imposturas amargas que

educaron su infancia”. Así reparte mandobles el joven Olmos, un día al

coronel Descalzo, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, otro

día, a La Nación, uno de los más poderosos órganos de prensa de la

Argentina.

En 1953, a través de John W. Cooke, toma contacto con el presidente

Perón y le entrega una propuesta de creación de una Secretaría de

Asuntos Latinoamericanos, en la perspectiva del acercamiento de nuestros

pueblos –que Argentina practica, por entonces, respecto de Chile y

Brasil– en la estrategia de la unión latinoamericana.

Consolidada su posición nacional, apoya la experiencia peronista de esos

años, aún cuando su implacable mirada crítica lo lleve a disentir con

alguna medida, diferencias que, por otra parte, son naturales en todo

período histórico de cambio. Carecemos, por ahora, de información acerca

de si, entre 1954 y 1955, tomó cierta distancia del peronismo. (Su

amigo y maestro José L. Torres se desplaza hacia la oposición y a fines

de 1955 publica el periódico Política y políticos, de orientación

lonardista.) De lo que no cabe duda es que cuando se produce el golpe se

septiembre de 1955, Alejandro integra las huestes de la “resistencia”.

“El mundo que conocíamos, el mundo cotidiano, cambió por completo

–recordaría luego César Marcos, un compañero de lucha-. La gente, los

hechos, el trabajo, las calles, los diarios, el sol, la vida se dieron

vuelta. De repente, entramos en un mundo de pesadilla…” En esa noche

sombría de la primavera de 1955, mientras los burócratas esquivan

responsabilidades, dan un paso al frente los luchadores populares:

Scalabrini Ortiz desde El Líder, Jauretche desde El 45, Lagomarsino y

Marcos desde El guerrillero, Esteban Rey desde Lucha Obrera y Alejandro

Olmos con su Palabra Argentina, principales voceros del pueblo inerme

enfrentado a la contrarrevolución oligárquica.

Alejandro inicia entonces la experiencia de la clandestinidad, del

combate desigual contra una represión despiadada. A partir del 13 de

noviembre, día en que aparece su periódico, se entrega con alma y vida a

esa lucha, redoblando esfuerzos de todo tipo, desde conseguir el dinero

hasta buscar la imprenta capaz de jugarse en la patriada, así como

redactar la mayor parte de los artículos con los cuales Palabra

Argentina enjuicia al gobierno de Aramburu y Rojas.

“Sumergido el pueblo en las tinieblas de la injusticia de las

arbitrariedades de la revolución usurpadora, la voz saliente y

arrolladora de Palabra Argentina aplicó - en aquellas dramáticas

jornadas – el primer puñetazo en pleno rostro del “vencedor”

envalentonado por las armas…Palabra Argentina dio el primer grito de

rebeldía –recordará un orador en un acto de homenaje del 11/11/61- y fue

factor aglutinante en esos momentos de espanto y amargura.”

Pero la reacción no tarda en contragolpear: secuestro de la edición, persecución policial, allanamiento de su domicilio.

El 9 y 10 de junio de 1956, ante un intenso insurreccional

cívico-militar, el gobierno aplica la Ley Marcial y fusila a 27

compatriotas. Olmos sufre hondamente esta masacre no sólo por sus

compañeros de lucha sino porque, además, allí muere un familiar y gran

compañero, el coronel Ricardo Ibazeta, fusilado en Campo de Mayo, pues

vanamente su mujer y sus hijos piden por su vida ya que, según lo

registrará un poema de combate, “el presidente duerme”. Hacía mucho

tiempo que en la Argentina no se aplicaba la pena de muerte. Palabra

Argentina no sólo denuncia los fusilamientos sino que convoca a una

marcha del silencio en homenaje a los caídos, “desafiando a los

responsables de los fusilamientos de junio”.

Durante los dos años y medio que van desde el golpe militar hasta las

elecciones de febrero de 1958, Alejandro vive en pleno combate,

redoblando su entusiasmo y coraje para acompañar a los compañeros en esa

lucha quijotesca que se da a través del “caño”, el sabotaje, la huelga o

la manifestación improvisada. Las casas de los peronistas se convierten

en focos de resistencia, las cocinas en centros conspirativos, los

pocos periódicos que circulan van de mano en mano, leídos y releídos en

el supremo intento de mantener la cohesión del movimiento y no bajar los

brazos.

El padre Hernán Benítez le escribe a Perón , en esa época: “Por

entonces, entre varios semanarios que le pegaban sin asco al gobierno,

descollaba Qué… con Scalabrini Ortiz -¡formidable!- , Jauretche, también

Güemes (El Federal). Olmos sacaba Palabra Argentina, con constancia

indomable. Padeció de todo. Le secuestraron cinco números. Le allanaron

la casa. Lo persiguieron y siguió en la cosa”.

En ese período sufre varias detenciones, que en modo alguno debilitan su

ánimo. Cada vez que recupera la libertad, vuelve nuevamente a sus

reuniones, a sus artículos y otra vez Palabra Argentina reflorece desde

sus propias cenizas. “Conocemos perfectamente cuál es la línea de

conducta del compañero Alejandro Olmos –testimonia Luisa Bustos Fierro

de Feraud-. Insobornable hasta el extremo de haberlo perdido todo, desde

la tranquilidad hasta su casa, sin contar sus encarcelamientos y las

largas persecuciones. A este hombre con temple de acero nadie podrá

doblegarlo ni hacerlo claudicar en su lucha titánica por la recuperación

de nuestras banderas… Así como este pueblo no pudo ser doblegado por la

fuerza ni el asesinato, Palabra Argentina tampoco conoció cobardías ni

claudicaciones. Leal a la misión que se impuso cuando salió a desafiar a

la tiranía, esta hoja panfletaria fue leal a la causa popular que

levantó como bandera y como arma”.

Con “el pacto”, las elecciones y la asunción de Frondizi a la

presidencia, el año 1958 ofrece un respiro de algunos meses a la

militancia, hasta que resulta evidente el abandono del programa

electoral por otro, antagónico: concesiones petroleras, inversiones

extranjeras, “Plan de estabilización y desarrollo” acordado con el Fondo

Monetario Internacional, privatización del frigorífico municipal.

Alejandro vuelve, entonces, con su Palabra Argentina, y en enero de 1959

participa activamente en la lucha por los trabajadores de la carne

–liderada por Sebastián Borro- y en el intento de huelga general

revolucionaria. De nuevo es conducido a prisión, donde permanece varios

meses.

Al poco tiempo de salir en libertad, lanza nuevamente su semanario.

Si antes había enfrentado la mordaza del decreto 4161 que prohibía

mencionar todo aquello relacionado con el movimiento derrocado en 1955,

ahora enfrentará a los tribunales militares del Plan Conintes, como

asimismo a la permanente censura en los medios de expresión. No se

arredra, sin embargo, y continúa la pelea, hasta que la inflación eleva

desmesuradamente los costos y lo obliga a suspender la publicación de su

periódico.

Sin embargo, no se da por vencido, y un año después, el 28 de junio

de 1961, reaparece Palabra Argentina, como siempre, bajo su dirección.

Allí sostiene: “Palabra Argentina no ostenta mejor aval que todas las

interrupciones de su accidentada vida. Cada clausura ha sido un mojón

más en esta ruta hacia los objetivos de la Liberación Nacional”.

En el mundo político ya es conocido, pero rechaza toda posibilidad de

obtener algún cargo rentado de manera estable. Su independencia es la

joya más preciada y no la habrá de perder, ni debilitar por compromiso

alguno con nadie cercano al poder. Su austeridad es ejemplo para su

familia y así como sufrió cárcel, sufrirá también estrecheces

económicas, pero mantendrá siempre la plena libertad para levantar su

voz, sin concesiones, frente a quienes saquean a su patria. Así rechaza

varias propuestas para desempeñar puestos públicos entre 1973 y 1976,

con plena conciencia –ya en los cincuenta y algo- que tampoco obtendrá

jubilación alguna en el futuro, pues no ha efectuado los aportes

correspondientes.

Solo en enero de 1976 asesora por unas pocas semanas al ministro del

Interior, su amigo Roberto Ares, pero al poco tiempo vuelve al llano. Un

amigo le sugiere que un cargo público podría derivar en un jubilación

de privilegio, pero él se desinteresa del tema y continúa su camino sin

importarle la propuesta.

Otras son sus preocupaciones ahora que se ha producido el golpe

militar del 24 de marzo de 1976, cuando recrudece la represión hasta

insospechados límites de crueldad, y cuando Martínez de Hoz pone en

marcha, desde el Ministerio de Economía, un “modelo” de capitalismo

financiero dependiente, centrado en el endeudamiento externo, la

libertad de tasas, la apertura económica, las bicicletas financieras y

la fuga de capitales. Alejandro examina atentamente las medidas

adoptadas por la dictadura militar, así como sus efectos en el mercado

financiero y en el movimiento de divisas.

Con enormes dificultades logra documentación acerca del endeudamiento

de las empresas públicas, del ingreso de capitales extranjeros, de la

variación de las tasas de interés internas y externas. Son varios años

de minuciosa investigación. Aquel muchachito que había aprendido a

desmenuzar balances con José Luis Torres se convierte ahora en fiscal

implacable de los tejes y manejes de los “Chicago Boys” y los

principales bancos de plaza. Moviéndose en esa maraña de cifras, desnuda

la siniestra verdad de todas las negociaciones vinculadas a la deuda

externa.

Pertrechado de datos y pruebas suficientes, a mediados de 1982, cuando

aún no ha terminado la represión, este increíble Quijote aparece en el

Juzgado Nacional de Primera instancia en lo criminal y correccional

Federal N° 2, del Dr. Miguel del Castillo, para presentar su denuncia

contra José Alfredo Martínez de Hoz y demás responsables, fundada en que

“el plan económico concebido y ejecutado por el Ministro de Economía de

la Nación en el período 1976-1981 se realizó con miras a producir un

incalificable endeudamiento externo, que el ingreso de divisas tuvo por

objeto la especulación financiera y la evasión de capitales, así como la

apertura económica produjo cierre de empresas y dificultades en la

capacidad exportadora y de producción y crecimiento del país”. Dicha

denuncia la amplía, con fecha 13/10/83, agregando nuevos antecedentes.

De esta manera da la batalla que proseguirá hasta su muerte.

Infatigable, tozudo, con increíble perseverancia, Olmos mantendrá activa

esta causa, agregando nuevas pruebas y documentos. Foja sobre foja se

irán conformando cuerpos que configurarán un monumento de esa vergüenza

nacional. Durante esos años, multiplica esfuerzos brindando conferencias

e interviniendo en mesas redondas sobre la cuestión de la deuda. Viaja

incansablemente, polemiza e intenta introducir su verdad en “los

medios”, sorteando los obstáculos de la aceitada maquinaria dominante.

Al mismo tiempo, prosigue investigando las diversas cuestiones

vinculadas a la deuda externa, como el alza de las tasas de interés

aplicadas por los Estados Unidos o la estatización de la deuda externa

privada, orquestada por González del Solar y Cavallo en las postrimerías

de la dictadura militar, que opera –a través de los seguros de cambio-

durante el gobierno de Alfonsín.

El 5 de septiembre de 1984, la cuestión de la deuda externa adquiere

estado público con el allanamiento del estudio Klein-Mairal, dispuesto

por una comisión parlamentaria. “Allí –sostiene Olmos-, 200 carpetas

revelaban de manera inequívoca todos los hilos de la conspiración

económica que pasaban por las manos del Secretario de Estado Dr. Klein”.

Con este motivo, el Congreso lo convoca y se desempeña como “asesor de

hecho de la comisión investigadora y luego como asesor (oficial) de la

comisión de Economía del Senado”.

Aporta allí al esclarecimiento de los aspectos ilegítimos de diversas

negociaciones de deuda externa, pero finalmente el Congreso deja dormir

esa valiosísima documentación. Los diputados radicales sostienen que la

promesa de Alfonsín de “distinguir la deuda legítima de la deuda

ilegítima” no puede cumplirse, pues ello resultaría “incompatible con la

estrategia económica del gobierno”.

En esa época Alejandro redacta su libro sobre la deuda, entregado a

la imprenta a fines de 1989 y cuya primera edición llega a las librerías

en los primeros meses de 1990: “Todo lo que usted quiso saber sobre la

deuda externa y siempre se lo ocultaron”. Si el libro resume una

patriada, la edición del mismo adquiere el mismo carácter de insólita

gesta: la denominada “Editorial de los Argentinos” –al margen del mundo

comercial- se nutre del esfuerzo del propio Olmos y de un grupo de

amigos coincidentes con la lucha antiimperialista.

“Olmos denunció arbitrariedades, acusó privilegios y condenó

sistemas- define la solapa del libro-. El proceso judicial de la deuda

externa de que trata este libro es el combate que Olmos libra en

circunstancias trascendentales de la política argentina. Esta obra es su

aporte al conocimiento de la verdad, desafiando, como siempre, los

riesgos que supone enfrentar a los poderosos”.

La aparición del libro le permite intensificar la tarea de difusión,

especialmente ahora [el artículo fue escrito durante el gobierno

menemista], cuando las privatizaciones de las empresas públicas y la

consiguiente “capitalización de la deuda externa” anudan otro eslabón al

vasallaje y acentúan la naturaleza corrupta de las negociaciones.

Mientras, la acción judicial prosigue y los peritajes demuestran, paso a

paso, la veracidad de sus imputaciones.

Una de las incidencias de ese proceso judicial le permite a Olmos

enviar una carta abierta al ministro Domingo Cavallo, bajo el título “La

indignidad de un ministro”. Allí sostiene, el 30 de junio de 1994: “El

Juzgado Federal que investiga penalmente mi denuncia sobre la estafa de

la deuda externa recibió del Banco Central los textos de algunos

acuerdos celebrados con el FMI, pero en idioma inglés, porque el Banco

no disponía de textos en castellano. Ante ello, el Juez reclamó a su

Ministerio el envío de las correspondientes traducciones oficiales. En

respuesta, su Ministerio comunicó que se hallaba gestionando ante el FMI

(en Washington) las copias en castellano de dichos acuerdos. Vale

decir: su Ministerio y el Banco Central se manejan en inglés. Y cuando

se necesita volcar tales documentos al idioma del país, su Ministerio

recurre a Washington para obtener traducciones al español (¡!). Fue así

que, meses después del reclamo judicial, su Ministerio envió al Juzgado

los textos en castellano que el FMI le remitiera. Y con membrete –por

supuesto- del mismo Fondo. Este vergonzoso hecho –que los argentinos

deben conocer- me obliga a señalar que su respuesta a la justicia de mi

país constituye una afrenta a la dignidad nacional y una prueba de su

desprecio a las instituciones y a la condición independiente de la

República”. Sobre esta misma cuestión, lanza, poco mas tarde, un volante

titulado “Traición se escribe en inglés”.

En esa época, con la colaboración de algunos compañeros del campo

antiimperialista –entre otros, Norberto Acerbi, Luis Donikiany, Carlos

Juliá-, Alejandro funda el Foro Argentino de la Deuda Externa.

Desde allí continúa la lucha infatigable: “Compatriota: te convocamos

a una nueva guerra por la independencia, la lucha contra la Deuda

Externa. Contra esa Deuda –fraguada y fraudulenta- donde se asienta un

sistema de dominación y de injusticia… Esta no es la causa de un sector

ni de un partido. Es la causa de todos… junto a los pueblos que, en la

Patria Grande de la América nuestra, no se someten al poder financiero

que roba y esclaviza”.

Asimismo, viaja al exterior y participa en diversos congresos. A

fines de 1998, expone, en Bruselas y Ámsterdam, acerca de “el caso

argentino” –único país donde el tema de la Deuda ha sido planteado ante

la justicia-, asistiendo luego al Encuentro Internacional realizado en

Caracas y poco más tarde, en abril de 1999, presentando un informe ante

el Tribunal Internacional de la Deuda, reunido en Río de Janeiro.

Mientras, el juicio continúa sustanciándose –lleva ya diecisiete años

desde su iniciación- y acumula más de 30 cuerpos y 500 anexos. Las

pericias han acreditado el carácter fraudulento de la deuda y los graves

daños ocasionados al país. Su carácter delictuoso resulta evidente,

llegándose al extremo de que el Banco Central reconoce carecer de

registraciones sobre la deuda y para “la administración de la misma” se

constituye un comité de siete bancos acreedores liderados por el

Citibank, “comité que será quien determine cuánto debe el país, a quién y

cuándo debe pagar”.

Cercanas las elecciones del 24 de octubre de 1999, Alejandro envía

sendas cartas abiertas a los dos candidatos a presidentes –Eduardo

Duhalde y Fernando de la Rúa- exhortándolos a oír el reclamo popular y

“no pagar lo que no se debe, ni lo que es ilegítimo y a demandar la

devolución de los pagos mal habidos, exigiendo reparaciones por los

daños causados”. A Duhalde le imputa complicidad desde la función

pública “al someterse a la trampa de los delincuentes internacionales”. A

De la Rúa le refuta su compromiso de “honrar la deuda” y lo alerta

especialmente sobre la posible designación –en el caso de triunfar- de

José Luis Machinea como ministro de Economía, así como el posible

nombramiento de Daniel Marx para negociar la deuda, sosteniendo que

ambos ya se han desempeñado en gobiernos anteriores y no constituyen

garantía alguna de desempeño en defensa de los intereses nacionales. La

carta a De la Rúa termina proféticamente: “Y no olvide aquella sentencia

del presidente Sarney del Brasil cuando advirtió: Deuda que se cancela

con la miseria, ¡se paga con la democracia!

En esos días de noviembre o diciembre de 1999, me encontré con él por

última vez. A los setenta y cinco años –no obstante la grave enfermedad

que ya lo aquejaba- Alejandro Olmos mantenía plenamente sus ímpetus de

luchador, así como sus proyectos. Me explicó que estaba dispuesto a

remover cielo y tierra para lanzar nuevamente Palabra Argentina, pero

ahora como diario. Era imprescindible –me dijo- estar todos los días

junto al pueblo revelando verdades, acompañando sus experiencias… Por

supuesto, le prometí mi colaboración, pero cuando le aduje que para

aparecer diariamente se necesitaría una fuerte financiación, que

estimaba muy difícil de lograr, hizo un gesto de contrariedad, como

negándose a aceptar los obstáculos que imponía la realidad.

-Pero ¡como se le ocurre que no vamos a conseguir el apoyo financiero

necesario! Pero sí, esté seguro que lo vamos a hacer… Y agregó,

convencido: -Lo vamos a hacer porque es imprescindible hacerlo, ya

mismo, pronto… En eso quedamos, y cuando nos despedíamos me comento con

suma ansiedad: - Me informaron en el juzgado que la sentencia está por

salir. Y reconoce todas mis denuncias, ¿qué le parece?.

Contó las moneditas para el colectivo –él, que hacía dos décadas que

había entregado su vida a contar cómo engrosaba la deuda externa en

miles de millones de dólares-, y se perdió entre el ir y venir de sus

compatriotas, en el atardecer de la Plaza de los dos Congresos.

En ese verano del 2000 –apesadumbrado por la muerte de uno de sus

hijos-, Alejandro da su última batalla, esta vez contra el cáncer. En la

noche del 24 de abril un amigo me informó que había fallecido.

La sentencia del juicio de la Deuda fue dada a conocer recién 80 días

mas tarde: el 13 de julio. Si bien los imputados quedaban sobreseídos

por el transcurso del tiempo, la justicia reconocía como correctas las

denuncias de Alejandro y dada la gravedad del asunto transfería el

expediente –después de 18 años- al Congreso Nacional para que se

informara y adoptara las medidas correspondientes.

Algunos amigos lamentaron que Alejandro no hubiese vivido un tiempo más

para gratificarse al conocer esa sentencia que venía a dar razón a su

larga y porfiada lucha. Seguramente le hubiese gustado leer

detenidamente ese documento –como siempre, a microscopio, detectándole

concesiones y sutilezas-, pero, de cualquier modo, los hombres como

Alejandro Olmos no necesitan el reconocimiento de ningún juzgado, ni

tampoco la necrología que le negaron casi todos los diarios. Como decía

Arturo Jauretche refiriéndose a los luchadores nacionales que, como en

este caso, “entran en todos los barullos, pero no en la listas de

cobranza”, ellos están seguros de “ser los triunfadores, porque van a la

lucha sabiendo que sólo son eslabones”.