EL

ENIGMA

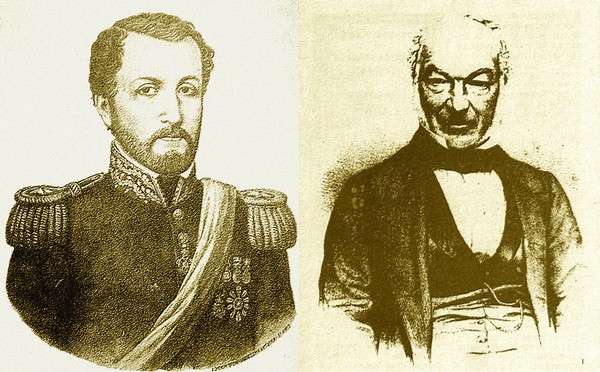

Alto,

solemne, desdeñoso, mirando fijamente con sus ojos negros “que ni más ni menos

que una sonda penetraban en el alma apretando la boca para que no se escaparan

sus secretos”, (1) Salvador María del Carril pasó por el Congreso del 52

dejando la impresión de una extraña personalidad: “Era el que más sabía” dicen unánimemente los biógrafos del

Congreso; "este viejo vale mucho”

lo pondera – cosa rara – el padre Lavaisse escribiendo a Taboada. (2) La

tradición quiere verlo – en tan hermética figura todo son tradiciones – como un

‘ erudito en derecho público

norteamericano enseñando el Evangelio de Filadelfia a los diputados

constituyentes. Pero debió ser en el diálogo apagado de las antesalas o en el

recato de las correcciones subrepticias, pues

jamás se oyó en el recinto el tono de su voz ni quedó en los archivos muestra

alguna del tipo de su letra. José María Zuviría, el secretario del Congreso, lo

describe “calculador, frío y reservado, pero apto para el hábil manejo y la

diplomacia del silencio”. (3)

Mansilla

que fue en Paraná su secretario privado dice que “prefería la penumbra a la

exhibición teatral”, y nos confiesa que “no

redactó como Vicepresidente nada, ni después como Ministro de la Corte Suprema

borroneó una sola cuartilla ni fundó un voto en disidencia por escrito”. (4)

Y Sarmiento en su áspera carta del 56 le dice: “Permítanos el señor Carril que no habiendo oído nunca su voz ni leído

jamás una página suya sobre cuestiones argentinas, busquemos en otra fuente que

en su juicio propio las ideas que presenta a los pueblos bajo su firma”. (5)

Ceremonioso

e inaccesible Salvador María del Carril sentía correr por sus venas la sangre

de bronce de las estatuas. Se sentaba en las poltronas del Congreso con

apostura de prócer de plaza pública en su escaño de granito. No descendía jamás

al nivel de los demás mortales, y cuando las exigencias sociales lo obligaban a

dar la mano condescendía con desdeñoso ademán: el agraciado “sentía frío al tocar esas manos, frío que venía de muy

adentro.” (6)

Era

el unitario típico de la descripción dejada por Sarmiento en Facundo, que no

daba vuelta la cabeza ni aunque sé desplomara un edificio: “Caminaba – dice

Quesada – con aire pretencioso, como agobiado por la profundidad del

pensamiento”. (7) Y cuando hablaba – nunca en público – lo hacía en sentencias

enfáticas y breves acompañadas de terminante ademán. Pero no habló nunca en los debates de la Constitución, y entre

tan inexorables oradores como los del 52 debió

parecer una lechuza muda y atenta, siguiendo el parloteo de una bandada de

cotorras.

Tampoco

escribió mayormente: la poca correspondencia suya que nos ha llegado tiene

carácter de reservada, y su publicación ha sido en todo caso una infidencia. Sus contados artículos periodísticos son de

los años jóvenes. No escribió nunca un libro; no dictó jamás una cátedra.

¿ Qué

clase de enigma fue del Carril? ¿Un hombre de genio pero sin coraje para

actuar? ¿Un escéptico que no creía en nada ni en nadie? ¿Una eminencia gris

moviéndose en las sombras sin comprometerse en público? ¿O su talento fue como

aquel enorme de Alves Pacheco, el personaje de Queiroz, que nunca encontró

ocasión de revelarse pero que todo Portugal admiraba en la prestancia arrogante

y el prudente silencio?.

Tenía 65 años en 1852, pero venía de muy

lejos: de los viejos tiempos de Rivadavia. Treinta años de historia Argentina –

¡y qué treinta años! – se escondían en los pliegues de su frente ancha y

abovedada.

Había

vivido todo: la Reforma,

la Carta de

Mayo, la Presidencia,

el 1º de diciembre, la

Comisión Argentina, la Nueva Troya, la proscripción. Si no protagonista

principal, había sido en todo caso la figura más importante de segundo plano en

la tragicomedia unitaria.

EL REFORMISTA; La aldea natal había cambiado mucho

cuando el joven Salvador María regresó en 1823 con su flamante título de

abogado. Ahora San Juan era nada menos que una provincia – una “República”

decían los papeles oficiales – que precisaba gobernadores, ministros, jueces,

diputados. Pero sobre todo precisaba un

programa de acción, ya que los magistrados del nuevo Estado no iban a seguir

con el recuento de los propios y arbitrios comunales o el otorgamiento de permisiones

o licencias como en los tiempos coloniales.

San

Juan ofrecía muchas facilidades a la ambición del joven letrado: era un Carril

emparentado por rama materna con los Larrosa v los Godoy de antigua raigambre

lugareña, lo que casi le permitía tutearse con los Jofre y los Cano de Carvajal

troncos de la hidalguía cuyana. Eso era

muy importante para la aristocrática ciudad que mantuvo más que otra su

distinción andina entre caballeros y rotos. Pero además llegaba de Buenos Aires

donde se había codeado con los hombres

de

las luces, y trabajado – aunque en modesta esfera – en el porvenir maravilloso

que cotidianamente daba Rivadavia en los decretos del Registro Oficial.

El

gobernador Uridininea despachó a su ministro – Narciso Laprida que había sido

presidente del Congreso en Tucumán – y lo reemplazó por el joven del Carril que

tanto prometía. Pero ¿qué hacer en esa ciudad de largas siestas y de

interminables comadreos? Su pariente Larrosa, delegado de San Martín en 1817,

había abierto calles, plantado árboles, construido caminos. fundado pueblos y

muchas otras cosas. Además no había sido escasa la contribución sanjuanina al

ejército de los Andes. Pero, justamente por todo eso, sus comprovincianos,

cansados de trabajar y pagar impuestos lo habían echado poco menos que a

empujones tildándolo de tirano.

Con

instinto alerta el joven del Carril se limitó a darles un atracón de

literatura, burocrática a sus paisanos. Hacer el porvenir maravilloso por

decreto tenía su ventaja: no molestaba a nadie, no exigía, expropiaciones ni

contribuciones y además el ministro sentaba fama de inteligente. Y allá fue el

Registro Oficial de Buenos Aires adaptado a las modalidades andinas: se

suprimió el Cabildo, institución anticuada y reaccionaria, y sus integrantes

pasaron a formar la

Honorable Junta de Representantes con idénticas atribuciones;

se suprimieron los Alcaldes que distribuían justicia ignorando el derecho, y en

su lugar quedaron establecidos los Jueces de Primera Instancia que por el

momento quedarían legos; se extinguió la milicia comunal, resabio de los tiempos

coloniales que compulsaba a incruentos ejercicios, y se formó la Guardia provincial donde

los ciudadanos acudían gustosos a manejar armas; se abolió el oscurantista

“diezmo” eclesiástico reemplazado por un impuesto destinado al sostenimiento

del culto.

Tan

contentos quedaron los sanjuaninos que a la renuncia de Urdininea – llamado por

San Martín – del Carril fue elegido gobernador por unanimidad. Su primer

decreto fue para dar lustre al cargo ordenando que la guardia le sirviera de

escolta en sus paseos por la ciudad.

EL LIBERAL

Libérrima

fue la Carta de

Mayo, “bill of wrights que se adelantaba a su tiempo” como dice Vedia y Mitre,

(8) y que daba a los sanjuaninos todos los derechos posibles aún algunos que

escaparon a las declaraciones del Capitolio de Virginia o de la Legislativa Francesa.

Por ejemplo el art. 4º otorgaba muy seriamente “la libertad de pensar, formar

juicios y sentir libremente” sin otra limitación que la capacidad, intelectual

de los ciudadanos, que no eran “responsables a nadie de sus pensamientos”. Ese

derecho de pensar según su capacidad intelectual estaba acompañado de la

correspondiente libertad absoluta para “callarse sus pensamientos”. “Todo hombre en la provincia de San Juan es

el único dueño y propietario de su persona. Nadie puede venderse a si mismo”,

decía el art. 2º impidiendo prodigalidad tan peligrosa. “Nadie es esclavo en

San Juan” añadía a renglón seguido y “esta primera libertad no padece

excepciones sino en los esclavos negros y mulatos que aún existen”. Nada más claro;

todos eran libres menos los que no eran libres. Como todos tenían el derecho de

pensar menos los que no tuvieran capacidad, y el derecho de callarse, salvo los

que no quisieran hacerlo. Siempre que sus palabras no pusieran “en impotencia a

los que tienen alguna parte de autoridad o poder público” en cuyo caso caería

sobre ellos todo el peso de la ley. (art. 10º).

La democrática Carta de Mayo – el término va por cuenta del Dr. Vedia y

Mitre – afirmaba en su art. 1º que “toda autoridad emana del pueblo” ratificando

este amplio principio en el art. 11º: “La ley en la provincia es la expresión

de la voluntad general”. Pero claro está que esa voluntad general sería

“manifestada solamente por los hombres libres y aptos” es decir, por las veinte

familias de la aristocracia lugareña.

Esta

prudente carta que declaraba todos los derechos y libertades posibles, pero

manteniendo cuidadosamente la realidad colonial, tropezó impensadamente con el

escollo de la incomprensión religiosa. Se ignoraba por casi todos que el tratado

con Inglaterra había permitido el ejercicio de los cultos disidentes, y que la

disposición del art. 17 de la carta tolerando ese ejercicio era redundante e

inocua. Redundante porque la provincia no podía otorgar lo que ya había dado la

Nación, inocua porque el único disidente de San Juan – que era el boticario

norteamericano Amán Rawson – leía tranquilamente los domingos su Biblia

evangelista, sin que a nadie se le ocurriera provocarle conflictos religiosos. Pero el grito de las sacristías ante la mezquina

tolerancia de cultos – exagerada como diabólica libertad religiosa – fue amplió

y resonante. Inútilmente del Carril trató de contener la marea estableciendo

que “la religión santa católica, apostólica y romana se adopta voluntaria,

espontánea y gustosamente como su religión dominante. La ley y el gobierno

pagarán como hasta aquí, o más ampliamente a sus ministros” (art. 16º). Inútil

que asistiera diariamente a misa; inútil que fundara un periódico “El Defensor

de la Carta de

Mayo” para demostrar el ningún alcance práctico de la discutida disposición. La

campaña de novenas y rosarios ganó a las señoras de la aristocracia pueblerina,

y entre un revoleo de faldas y sotanas el joven gobernador tuvo que renunciar

mientras su Carta de Mayo era quemada en la plaza por mano del verdugo.

EL FINANCISTA

A

fines de 1824 los caudillos depusieron sus recelos hacía Buenos Aires y mandado

diputados al Congreso; había sido la obra de Las Heras que, como encargado del

Poder Ejecutivo Nacional, preparaba con habilidad y tino la reconquista de la

provincia Oriental incorporada por Brasil en 1822, mientras Rivadavia estaba

muy ocupado con sus reformas. Ibase a la guerra contra el Imperio pero que

había seguridad de terminarla victoriosamente: la República unida, la

sublevación oriental de 1825, sus resonantes triunfos en Rincón y Sarandí, y el

fuerte ejército de observación formado con oficialidad experta y tropa veterana

aseguraban este optimismo. Además, acababa de llegar el empréstito Baring cuyos

tres millones y pico bastaban para los gastos esenciales de la guerra. En

cambio don Pedro I tenía que contratar mercenarios en Alemania y difícilmente

se sostenía ante las constantes sublevaciones republicanas y localistas de

Pernambuco y Minas.

La

guerra con Brasil estaba ganada antes de declararse. Pero los unitarios – que

no Las Heras – llevados por el excelente propósito de unificar más la República se dedicaron a

voltear las situaciones provinciales con los propios reclutas que los caudillos

mandaban para reforzar él ejército nacional. A fines de 1826, Lamadrid se

apodera del gobierno de Tucumán e intenta eliminar de sus provincias a Quiroga,

Bustos e Ibarra; pero estos con notable falta de patriotismo – así lo dice

Piccirilli – provocaron la guerra civil al resistirse.

En enero

del 26 la guerra con Brasil quedaba formalmente declarada mientras Las Heras

hacía un intento para contener la guerra civil desautorizando a Lamadrid. El

Congreso solucionó el conflicto reemplazando en febrero a Las Heras por don

Bernardino Rivadavia que acababa de llegar de Europa. “Para dar una conducción

más eficaz a la guerra” quitaba de enmedio al general de los Andes y héroe de

Chile, que había preparado el Ejército de Observación sustituyéndolo por el más

grande hombre civil de la Argentina. Otra medida de importancia tomó el

Congreso en el mes de enero, apenas iniciada la guerra: para “entretener

productivamente” los tres millones del empréstito fundó un Banco – el Banco

Nacional – con directorio británico. Tal vez como prenda de confianza hacia

Inglaterra, secular aliada y protectora de Portugal y Brasil, y como medida de

economía para impedir que se despilfarrara el dinero en inútiles gastos bélicos. Graves cuestiones embargaron el ánimo de

Rivadavia al hacerse cargo de la Presidencia. No se trataba de la guerra con

Brasil, precisamente. Poco antes de su elección escribía a Londres: “El negocio

que más me ha ocupado, que más me ha afectado, y sobre el cual la prudencia no

me ha permitido llegar a una solución es el de la Sociedad de Minas... con

el establecimiento de un gobierno nacional todo cuando debe desearse se

obtendrá”. (9) Ah, a que es gobierno nacional espera obtener lo que desea. Lo trajo a del Carril como ministro de

Hacienda. Su designación fue juzgada un acierto: había nacido y gobernado una

provincia minera y por lo tanto se presumía que debería entender de oro y de

plata. Además había sido el único gobernador que sin preocuparse de los mezquinos

intereses locales, puso todas las minas de su provincia a disposición de la Sociedad minera que

Rivadavia fundara en Londres.

La Presidencia inició su gestión financiera

con la Ley de

Consolidación de la Deuda

medida protectora de los acreedores del empréstito que extendió la garantía “a

todas las tierras y demás bienes inmuebles provinciales”, como si no fueran

suficientes las otorgadas al contratarse. Posiblemente no hay en la historia

financiera universal una ley más altruista que ésta: el deudor graciosamente se

obligaba con mayores garantías de las convenidas con el acreedor. Además estas

tierras y demás bienes inmuebles serían administrados por la Nación y por lo tanto el

Famatina entraba en la jurisdicción de Rivadavia: alborozado el Presidente

escribió a Hullet Brothers: “Las minas son ya por ley - propiedad nacional, y

están exclusivamente bajo la administración del Presidente de la República”. (10)

Pero

Quiroga se negó a entregar el Famatina. fue un alzamiento contra la autoridad

nacional “imperdonable en tiempo de guerra” como comenta el doctor Vedia y

Mitre. Y el Banco, que no daba recursos para la guerra internacional facilita

generosamente dinero para armar a Lamadrid y al ejército presidencial del

interior. (11) A pesar de las letras de cambio y de los famosos colombianos de

López Matute pagados con ellas, Lamadrid será derrotado y la Compañía de Minas no le

quitó el Famatina a Quiroga.

La

otra gestión financiera de la

Presidencia ha quedado famosa: es una ley que obligó al curso

forzoso de los billetes del Banco permitiendo su canje por lingotes de oro y

plata. Ante la grita de los opositores el Congreso aprueba el proyecto

defendido por el ministro de gobierno Agüero, pues del Carril – presente en la

sesión – apenas si musita dos palabras. El Banco sirve así de intermediario

para que los exportadores se lleven el poco metálico que, todavía circulaba: a

del Carril le quedará el remoquete de Doctor Lingotes que le aplicarán para

siempre los periódicos federales. (12)

Mientras

el oro se esfuma, la guerra civil – no obstante las letras de cambio – prende

en todo el interior, y las provincias anárquicamente van desconociendo una tras

otra a las autoridades nacionales. Pero el Congreso afronta la terrible crisis

debatiendo en luminosas sesiones una Constitución unitaria: Valentín Gómez,

Manuel Antonio Castro y Manuel Bonifacio Gallardo agotan la literatura política

y demuestra ilevantablemente que el régimen centralizado a lo Benjamín Constant

es el desideratum que hará la felicidad común. A veces interrumpen sus

discursos los cañonazos de Brown que defiende el río contra las fragatas

imperiales. Finalmente se sanciona la Constitución que el Congreso resuelve remitir a

los caudillos federales con delegados encargados de “convencerlos”. Vélez Sarsfield,

delegado ante Quiroga, no se anima a ir y se la manda por correo;

Tezanos

Pinto se llena de horror porque Ibarra lo recibe en calzoncillos y devuelve el

librito sin leer. (13) Como a pesar de

todo Dios es criollo se gana en febrero del 27 Ituzaingó y Juncal, y en abril

Pozos. Pero no hay plata para pagar al ejército ni a la escuadra, que no cobran

desde el año anterior. No importa: se hacen dispendiosas fiestas para el 25 de

Mayo, se crean muchos cargos burocráticos y se proyecta erigir en la plaza de la Victoria una fuente de

bronce. En mayo va García a Río de Janeiro a pedir “la paz a cualquier precio”

para que vuelva el ejército y haga la unidad a palos como quiere

evangélicamente el padre Agüero. La obtiene al precio de perder la guerra, pero

el pueblo de Buenos Aires no interpreta el tratado García y pide a gritos la

renuncia del Presidente. Inútilmente Rivadavia desautoriza a García y el

Congreso rechaza el tratado. Dorrego le dará el golpe de gracia publicando en

“El Tribuno” del 26 de junio la documentación entera del negociado de minas,

que acaba de conocer por la quiebra de la sociedad londinense. Rivadavia

renuncia al día siguiente en medio del caos más indescriptible y el Congreso

unitario se disuelve, esperando momentos más propicios. Vicente López se hace cargo interinamente de

la presidencia el 9 de Julio (Rivadavia se ha retirado el 8), y el meticuloso

Tomás Manuel de Anchorena lo acompaña como ministro de Hacienda. Este comprueba

que no ha quedado en Tesorería ni una onza de oro, ni un peso de plata ni un

billete de Banco. No hay nada; absolutamente nada: hasta los muebles de la Casa de Gobierno se los ha

llevado Rivadavia. Solamente hay deudas: al ejército no se le paga desde 1826,

al Banco se le deben once millones, hay letras protestadas de otros acreedores

por más de dos millones, se deben los últimos servicios del empréstito. Y

comprueba que del Carril, después de la salida de Rivadavia, ha hecho libranzas

contra el Banco por millón y medio de pesos que éste no alcanzó a pagar. Anchorena

anula estas letras, suspende los trabajos públicos y suprime la mitad de los

empleados de gobierno. Es la tiranía que empieza. (14)

EL MORALISTA

Dorrego

gobernador trata con duros términos las gestiones económicas de Rivadavia y de

del Carril. En su mensaje del 18 de septiembre de 1827 a propósito del asunto

de las minas denuncia “la conducta escandalosa de un hombre público del país,

que prepara esta especulación, se enrola en ella y es tildado de dividir su

precio”. Rivadavia y del Carril intentan su defensa en una Respuesta al Mensaje

de poca habilidad y que da lugar a una Refutación a la Respuesta de 200

páginas, y donde según López “con una prolijidad maligna” se transcriben los

detalles de la operación. (15)

Pero

en 1828 Lavalle hará la ansiada unidad a palos con el ejército sublevado. La

noche en que se sabe la prisión de Dorrego – el 12 de diciembre – del Carril

escribe a Lavalle una larga carta porque teme que el jefe revolucionario no

obre como corresponde: le dice que es un “hombre de genio y debe tener firmeza

para prescindir de los sentimientos”. Es necesario que “las víctimas de la

batalla de Navarro no queden sin venganza” porque la culpa de Navarro es

exclusivamente de Dorrego que resistió a la revolución. Por otra parte “una

revolución es un juego de azar en el que se gana hasta la vida de los vencidos”

y le aconseja “que aborde la cuestión a sangre fría”. Lavalle lo fusila a

Dorrego inmediatamente, pero la noticia no llega a Buenos Aires hasta el 14.

Del Carril teme que Lavalle a pesar de su genialidad no lo haya comprendido, y

vuelve a escribir llamando las cosas con su nombre: “Hemos estado de acuerdo

con la fusilación de Dorrego antes de ahora. Ha llegado el momento de

ejecutarla”. En todas las anteriores revoluciones se ha procedido demasiado

caballerescamente “ahora hay que ensayar un nuevo modo, hay que innovar por qué

entre los que han combatido por el poder ninguno ha sido sacrificado hasta

ahora”. Los amigos de Buenos Aires “esperan una obra completa que si no viene

de la omnipotencia de la espada la omnipotencia de Dios no se dignará hacerlo”.

La noticia de la fusilación llega el mismo 14. ¡Este bárbaro de Lavalle había

fusilado a Dorrego por su orden apelando tontamente a la historia! Rápidamente

del Carril vuelve a escribir: “Es conveniente que recoja Ud. una acta del

consejo verbal que debe haber precedido a lo fusilación. Un instrumento de esta

clase redactado con destreza será un documento muy interesante para su vida

póstuma... El Sr. D. J. A. (don Julián Agüero) y Don B. R. (Bernardino

Rivadavia), son de esta opinión y creen que lo que se ha hecho no se completa

sino se hace triunfar en todas partes la causa de la civilización contra el

salvajismo”. Es el gabinete presidencial en pleno quien aconseja el

fusilamiento civilizador, levantando actas en que conste el salvajismo de los

gobernadores. Pero Lavalle no entiende.

¿Si era un acto de patriotismo fusilarlo a Dorrego, por qué retacearle la

gloria del por mi orden?. Del Carril vuelve a insistir en carta del 20 en un

último intento de convencer a esa espada sin cabeza de no apelar al juicio de

la historia sin tomar precauciones: “Incrédulo como soy de la imparcialidad que

se atribuye a la posteridad... la posteridad consagra y recibe las deposiciones

del fuerte o del impostor que venció, sedujo y sobrevivió... Yo no dejaría de

hacer algo útil por vanos temores. Si para llegar siendo digno de un alma noble

es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se

embrolla; y si es necesario mentir a la posteridad se miente y se engaña a los

vivos y a los muertos”.

Pero

Lavalle sigue sin entender y carga con la responsabilidad exclusiva del

fusilamiento (16).

EL PATRIOTA

Corrió

el año 29 en que debió lograrse la unidad a palos; y del Carril – ministro de

Gobierno y Relaciones Exteriores de Lavalle – asiste imperturbable a la ruina

de sus ilusiones. Inútilmente cayeron tras la de Dorrego las cabezas de

Cabello, de Meza y de tantos más; inútilmente se estableció el terror (1829 es

el único año en Buenos Aires, en que las defunciones superaron a los

nacimientos) (17), el gobierno unitario no se consolidaba. En junio Lavalle

pacta con Rosas en un último intento de elegir un gobierno que satisfaga por

igual a ambos partidos; pero del Carril y el partido unitario no cumplen el pacto

y llevan a los comicios una lista puramente unitaria, produciéndose el fraude

más sangriento que registra nuestra historia cívica. Lavalle lo desautoriza y

harto de sus amigos se entrega totalmente a los federales en el nuevo pacto de

Barracas. Del Carril renuncia el ministerio y prudentemente fija su domicilio

en el Uruguay. Empieza el largo exilio que habría de durar hasta 1852. Es amargo el pan del destierro en los

primeros diez años de la emigración, pero las cosas mejoran en 1838 cuando se

crea la Comisión Argentina aliada del almirante Le Blanc en su conflicto contra

la Confederación: del Carril la integra con mejores títulos que nadie, y la

Comisión gasta en poco tiempo dos millones de francos oro para hacer propaganda

por la civilización francesa contra la barbarie americana (18). Después obtiene

el cargo de Comisario de abastecimientos de la escuadra

bloqueadora

y establece su residencia en la fragata Bordelaise. Hasta que el tratado Mackau

lo arroja a Río Grande, ya que los cañones del Cerrito hacían muy peligrosa la

estada en Montevideo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario